2007-11-14[n年前へ]

■「天ぷらの語源」と「美味しいテンペラ画」

ニホン"Japan"と言えば、かつてはフジヤマ・テンプラ・スシ・ゲイシャだった。 この中の一つ、日本を代表するものの一つである天ぷらは、書物を辿っていくと、安土桃山時代の頃に始めて歴史に登場していることから、その時代に他国から伝わったのだろう、と言われている。

この天ぷらの語源は今ひとつよくわかっていない。 以前観たテレビ番組「謎学の旅」では、ポルトガル国立図書館に保存されている「日本使節伝記」に、1584年に日本からポルトガル リスボンを訪れていた天正遣欧少年使節が、9月18日の四旬節(クアトロ・テンプラシ)に魚の揚げ物を食べた」と書いてあることから、このクアトロ・テンプラシが天ぷら"テンプラ"の語源ではないか、としていた(二元書房「謎学の旅」 Part.2)。

イラストレーション・ソフトを作るために油絵の勉強をした時、油絵が広まる前に盛んだったテンペラ画技法について学んだ。 15世紀の画家、ヤン・ファン・エイクらが、非水溶性の顔料を油に溶いて画を描く油絵技法を確立する以前は、色を出す顔料を卵(特に卵黄)で包んで水(時には油)に溶かし画を描くテンペラ画技法が一般的だった。

非水溶性の顔料を卵白や卵黄で包むと、卵を介して水と油を混ざるマヨネーズと同じ原理で、顔料が水に溶けたエマルジョンとなる。 そのため、本来は非水溶性の顔料であっても、顔料を水に溶かし、画を描くことができた。このタネならぬ顔料を卵で包んで、水や油に溶かすテンペラ画は、まるで料理の天ぷらのようだ。

顔料を卵黄で包み油に溶かし画を描く技法はテンペラ・グラッサと呼ばれるが、私の頭の中の天ぷらのイメージは「油を加えたテンペラ画(テンペラ・グラッセ)≒天ぷら調理法」である。 天ぷらの語源が真実がどこにあるのかはわからないが、私の妄想の中では、テンペラ・グラッセのイメージ=天ぷら、なのである。

そういうわけで、テンペラ・グラッセ技法で描かれた名画は、何だか食べることができるような気がする。できれば、塩や大根おろしや柚ポン酢をかけたい。そうすればとても美味しいような気がしてならない。

2009-06-27[n年前へ]

■Mathematicaで眺める油絵 フランドル技法

12 世紀から油絵技法が一般的になる15 世紀までの間, 主要な絵画 (描画) 技法だったのがテンペラ技法です。テンペラ技法の主要なものには、バインダ (メディウム) としての卵黄に非水溶性の顔料を混ぜ, 卵黄に含まれるレシチンにより乳化させることでエマルジョン (乳濁液) 化し、色材を水に溶いたテンペラ・マグラ "Tempera magra" や、テンペラ・マグラの卵黄に油を混ぜた, テンペラ・グラッサ "Tempera grassa" などの技法があります。

12 世紀から油絵技法が一般的になる15 世紀までの間, 主要な絵画 (描画) 技法だったのがテンペラ技法です。テンペラ技法の主要なものには、バインダ (メディウム) としての卵黄に非水溶性の顔料を混ぜ, 卵黄に含まれるレシチンにより乳化させることでエマルジョン (乳濁液) 化し、色材を水に溶いたテンペラ・マグラ "Tempera magra" や、テンペラ・マグラの卵黄に油を混ぜた, テンペラ・グラッサ "Tempera grassa" などの技法があります。

このテンペラ・グラッサなどがヤン・ファン・エイクらにより改良され、メディウムとしての亜麻仁油などの植物性乾性油中に顔料を溶く油絵技法が確立されました (右上図はエイクによる 「アルノルフィニ夫妻の肖像」)。

この当時の色材層は2層からなっていました。下層は黒と白の色材が混合された明暗を描くモデリング (デッサン) 層であり、上層は色付け (着彩)のためのグレーズ層です。モデリング層では、(特に)白色材や黒色材を使うため,散乱が比較的多くなります。その一方で、グレーズ層である上層では散乱係数が低くなります。それは、屈折率が1 .5 程度の亜麻仁油などを主体とする油絵のメディウムは、顔料(屈折率が1.6程度)とメディウムの屈折率差が小さいため、層中における光散乱が少ないためです。

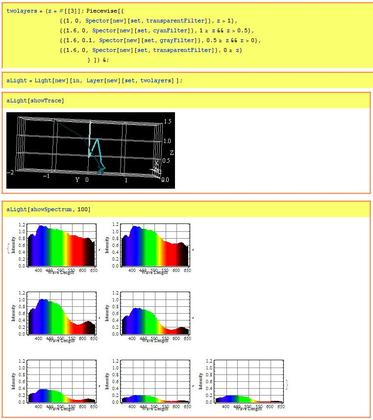

こんな油絵フランドル技法で描かれた絵画の状態を、Mathematicaで発色シミュレーションをオブジェクト風記述にするライブラリで表現してみました。それが、下のスクリーンキャプチャ画面になります。空気層+2層(グレージング&モデリング層)の色材層、そして、キャンバス層に光を入射させ、その光のスペクトル変化を計算させてみたものです。そして、その光軌跡の1例と、スペクトル変化を表示させてみました。

モデリング層として形成した明度が, 全層としての反射明度に素直に反映されているようすや、グレーズ層の厚みが増えるにしたがって, すなわち色を重ね塗りするにしたがい綺麗に色づく(だろう)さまを見て取る(光軌跡やスペクトル変化から想像する)ことができます。

というわけで、「Mathematicaで発色シミュレーションをオブジェクト風記述にするライブラリ」を使って、古典絵画を鑑賞してみる例を、今日は作ってみました。